نشرت في العدد الثاني من مجلة ما بعد الطوفان، بتاريخ 15/8/2025

لتحميل الدراسة pdf اضغط هنا

….

تعتبر الأمة هي المجال الحيوي لإرساء قواعد المثالية الإسلامية وبلوغ القيم التي تشكل أهم مقاصدها، كما أنها تعبير عن قمة التجانس الإدراكي والعقيدي المتمثل في وحدة العقيدة وثبات مبادئها، والتأكيد على الجانب المعنوي والفكري. ذلك أن حقيقة الأمة المعنوية تنبع من تأكيدها على القيم الثابتة من حيث مركزية التوحيد بالنسبة لها، وما يعكسه ذلك على مفهوم الاختيار المسؤول والملتزم، والتعبير الإداري للحركة في إطار من الالتزام يحدده الشرع. وذلك كتأكيد على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره محك خيرية الأمة وحضورها وشهادتها. والتوحيد بما يؤكده من تصور فكري موحد وتجانس إدراكي يرفض أي حركة عنصرية شعوبية تُؤسَّس على الجنس أو اللون، فتجعل من أي أُسُس مادية محكومة بالفكرة وحقائق الإيمان، فالوطن لم يَعُدْ تعبيرًا عن حقيقة مكانية، بل تعبيرًا عن “الدين وطن”.

بهذا المعنى فإن الأمة -وفق حقيقتها اللغوية- إنما تؤكد على البعد العقيدي والمعنوي، ومن ثم فإنها قد تعني -في أحد معانيها- “الفرد” العالم، وهو المنفرد بعلمه، أو الرجل الذي لا نظير له، والإمام، والدليل الهادي، ومعلم الخير، والرجل الجامع للخير وخصاله. وذلك تأكيد على أن البعد المعنوي والعقيدي قد يرفع “الفرد” لمقام أمة لما يمثله من فكر وعقيدة. فإذا كان إطلاقها -أي كلمة الأمة- على الجمع أمرًا طبيعيًا، فإن إطلاقها على الفرد من خلال القرآن والسنة قد أضاف لمفهوم الأمة -غير معيار الكم- بعدًا أساسيًا يشكل محور تلك الفكرة، وهو البعد العقيدي. كما أن الأمة ذات صلة بمفهوم “الإمام” تأكيدًا على دور الخلافة والإمامة في الأمة، ذلك أن الإمام ما ائْتُمَّ به من رئيس وغيره، والقرآن إمام المسلمين. كل ذلك تأكيدات جديدة ومقصودة لمفهوم الأمة.

كذلك يرتبط مفهوم الأمة جمعًا.. بمعان متعددة مثل: القصد والتوجه والغاية والهدف والغرض، ومن ثم كان ارتباطها بالحق، باعتبار أن الأمة هي “كل من كان على دين الحق”، وارتباطها بالخير كهدف أسمى ومقصد عام (معلم الخير وجامع خصاله)، وكذلك ترتبط بالعقيدة (القصد والشرعة والسنة والطريقة والدين الوسط.. إلخ). وتَعْنِي في أحد معانيها “القرآن” الذي يشكل المصدر التأسيسي لعقيدة الأمة الإسلامية والحاكم لحركتها.

بل إن تفحص مفاهيم شاعت مثل: القوم والوطن والدولة والشعب، إنما يؤكد أن مفهوم الأمة كان الأكثر غنى عما عداه من مفاهيم، وأكثر شمولًا. فهذه المفاهيم -في معانيها النقية- تُعتبر مفاهيم جزئية تعبر عن بعض معاني مفهوم الأمة وليس كل معانيه، ذلك أن الأمة هي القوم، وهي المكان، ولها معان تتعلق بالزمان مثل: الحين والقرن والجيل، وكذا تتعلق بمفهوم الجنس. فضلًا عن ذلك، فإن مفهوم الأمة قد شكَّل هذه المفاهيم الأخرى، ففُهِمت في إطاره وسياقه. فمفهوم القوم لم يَعُدْ يتعلق بالمقام والأرض أو الجنس والأصل، ولكن أضيف إليه من خلال الاستخدام القرآني مفهوم “اللسان واللغة” باعتبارهما الوعاء الثقافي والحضاري للأمة.

الأمة في الرؤية الإسلامية: تأصيل مفاهيمي وفعل حضاري

فمفهوم الأمة إذن في الرؤية الإسلامية هو مفهوم ذو طبيعة قيمية خاصة يؤكد تفرده بين المفاهيم الأخرى المناظرة له والمشابهة، سواء في اللغة العربية أو في إطار الفكر الغربي، ويشكل مفهوم الأمة في حد ذاته نظامًا قيميًا يحاول تأصيل إشكال تصاعد القيم داخله. فإذا ما افترضنا أن مفهوم الأمة يشتمل على معانٍ مثل الأرض والجنس واللغة والعقيدة، فإن العقيدة تشكل البعد المعنوي له، وتصوغ فيه سلم التصاعد لتمثل القيمة العليا، وتُعتبر عناصر الزمان والمكان والجنس تابعة لها. بل إن مفهوم العقيدة كقيمة عليا هو الذي يحقق التكامل والانسجام بين هذه العناصر التابعة، ويزيل ما قد يكون بينها من تناقض أو اختلاف.

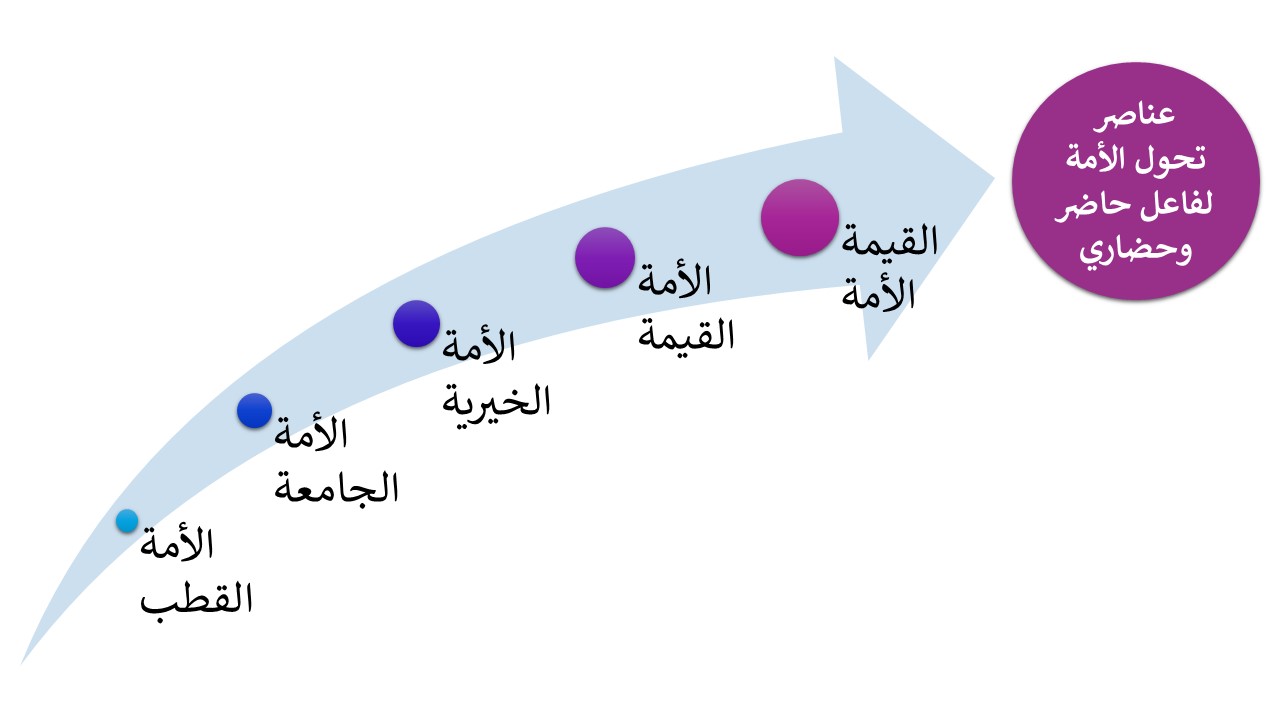

إن مفهوم الأمة الإسلامية بتركيزه حول طبيعته المعنوية إنما يشكل قيمة تستقر في الوعي الجماعي لهذه الأمة التي تتميز بعناصر راسخة في الفقه السياسي الإسلامي. إن البحث في عناصر العقيدة الدافعة والشرعة الرافعة والقيم الحاكمة يجعلنا نصل إلى الأمة القطب، الأمة الجامعة، الأمة الخيرية، الأمة القيمة، القيمة الأمة. إنها كلها عناصر تحاول أن تجعل من الأمة فاعلًا حاضرًا وحضاريًا، الأصل فيه الحضور والشهود لا الغياب والمُغَيَّب.

الأمة تجمع في مكنوناتها قيم “الوسطية” كحركة إيجابية فعالة. فـ”الأمة الوسط” ليست طرفًا منعزلًا، ولكنها وسط يتحرك بين العالمية. الوسط هنا معنى حضاري تتفاعل فيه عناصر الجغرافيا/المكان، وعناصر التاريخ/الزمان، وعناصر الإنسان/الجامعة. الوسطية هي حركة بالقيم ومنها، وهي تحريك لكل عناصر التوسط الجامع بين ثنائيات مفتعلة، ثنائيات تتراحم لا تتصارع، ثنائيات تتدافع لتحقيق الإعمار لا الهدم أو التخريب.

حركة الأمة الوسط تعبير عن الجعل الإلهي بالصيرورة، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، لتحقيق وظائف الاتصال والتعارف المُفضي إلى حقائق الشهادة والحضور. والأمة هي خيرية بشروطها وحركتها وممارستها (الإيمان/الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). الأمة هنا حقيقة لا وهم، الأمة “قيمة” بما تتفاعل به من عناصر الوسطية وحقائق الخيرية وحركة الشهادة.

والأمة هي أمة القيم بما تحمله من شرعة ومنهج تُحَرِّكُ به أصول الدعوة وعالميتها ضمن حقائق الشهود والشهادة، والحضور الواعي، والفاعلية والتأثير. الأمة تتكون من عناصر مثالية، وهي مفهوم قد تحقق وجودًا وكيانًا، وقد تظل إطارًا فكريًا ومرجعيًا يسعى لتفعيله وتجسيده. قيمة فكرة الأمة في أنها لا تموت، وهي كذلك ضمن عناصر الحفظ للذِكر. الأمة لا تجتمع على ضلال، الأمة كوجود لا تزول، وكلمة قد توجد على مستويات عدة، “الخمائر” التي تُحفِّزها وتجعل منها قاعدة للإقلاع الحضاري، وعمليات التجدد الذاتي المتواصلة. فهي محفوظة الذِكر ولو حتى في الوجدان، يظل التفكير حتى من جانب الخصم أن تلك أمة وإن لم تملك مقومات الوحدة والتفاعل، إنها مرهوبة بفعل الاحتمال، ومرهوبة بأصول الإمكانية، وقادرة أن تفرض عناصر التفكير في هذا السياق. فإن ضعفت الأمة في تكويناتها وكياناتها، فلا تزال تعبيرًا عن حقائق في جوف الذاكرة للمعتنقين لعقيدتها. هي أمة يُفَكِّرُ بذلك الخصم قبل المتبني لها.

الأمة فاعلية وسطية وإمكانيات النهوض

الأمة كيان وحركة وإمكانات، إما أن تكون فاعلة فتمارس حقائق وسطيتها وشروط خيريتها، أو تكون قابلة للفعل، فيظل الشعور بالتقصير. “إثم الأمة” في فروض الكفاية هو عملية تنبيه وإنذار وتحذير مُثمرة لتلك الحركة الجماعية في الأمة. ذلك أن الشعور بالخلل يُحَرِّضُ على استكمال عناصر الفاعلية والإرادة والتنبّه الدائم لئلا تقع الأمة في دائرة الإثم. وهي في كل الأحوال لن تموت؛ لأن الفكرة الخاصة بالأمة تظل عناصر متحركة قابلة للتجسيد أو قابلة للامتداد والحركة والتنظيم. إنها تمثل سعة الفكرة المعنوية التي تحرّك المقصد والهدف. الأمة “مقصد” الإمام (مركزها)، والأم مَحْضَن للفرد والأسرة. إنها بذلك تكون عناصر الفعل الهادف الجامع. الهدف جزء من الفاعلية، والجامعية جزء من الفاعلية، والوسطية صفة للفاعلية، والخيرية شرط الفاعلية (الإيمان والحركة الحامية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). الأمة تُحَرِّكُ عناصر ثقافة تصلها بالكيان وتُحَرِّكُ عناصر الوعي بها.

وأصول فكرة “الأمة الجامعية” ودراسة التحديات والكشف عن جذورها ودراسة الواقع هي في إطار تدبر حال الأمة وإمكانياتها المستقبلية في الفاعلية في عالم شديد التشابك سريع التطور والتغيير. عناصر الفاعلية والتفعيل يجب ألا تقتصر على المستوى التنظيري، بل يجب أن تتخطى ذلك فتقترح نماذج مؤسسية جامعة وفاعلة، ونماذج حركية في هذا المقام، تستوعب طبيعة العلاقات والسنن التي تتحكم بها وتُحَرِّكُ الوعي بصددها والسعي من خلال الوعي بها، وبإمكانات الأمة في التعامل مع مستويات العولمة المختلفة، وإمكانات استثمار أوضاعها ونقاط ضعفها في سياق مصلحة عالم المسلمين.

إن أفكارًا تتحرك صوب تفتيت الأمة وتشرذم قواها لا جامعيتها المقرونة بفاعليتها؛ ليست من الأمة في شيء على ما أكدنا في هذا المقام. إن كل خطوة جامعة أو محددة المجال (المجال الاقتصادي مثلًا وغيره من مجالات) إنما تصب في تقوية كيان الأمة كهدف استراتيجي وحضاري. إن هذه الرؤية الكلية هي المطلوبة في هذا المقام، لعناصر فاعلية الأمة في الاستمرارية والقدرة والتأثير والقيام بالأدوار المنوطة بها.

القيم والعوامل المؤثرة

إن معادلات التأسيس القائمة على أن الاختلاف سُنّة، والتعدد حقيقة، والتعارف عملية، والتعايش ضرورة، والحوار آلية، هي معادلات تتحرك صوب وعي الأمة بوسطيتها ووسطها ومجالات أدوارها الحيوية وفاعليتها. الأمة تختص بعقيدتها، والتي هي قاعدة الاختصاص والهوية والتمايز. هي معاني القبلة في الأمة التي تتحرك صوب المقصد، فأصل الأم الذي هو جذر للأمة هو القصد والوجهة. والأمة تحمل شرعتها وتترجمها إلى منهج نظر ومنهج حركة ومنهج تغيير وتفكير وتدبير وتأثير.

والأمة تحمل القيم الأساسية والحاكمة فتجعلها أهم سمات خيريتها ووسطيتها:

إن حفظ بنيان المقاصد بمراتبها هو حفظ لبنيان الأمة ومجالات فاعليتها وفق أولويات تؤكد لهذه الأمة أدوارها ووجهتها. إن هذا بدوره يفرض عناصر بحثية تشير إلى البحث في مستويات الفاعلية للأمة، وآليات تحقيقها، والإمكانات والمعوقات، وغير ذلك من أمور للبحث في تجليات الفاعلية ضمن المجالات النظامية والمؤسسية.

إن التنبيه إلى عناصر القصور وأُطر التفاعل التي تستثمر وهن الأمة وتقلص من فاعليتها تجد لها القاعدة في داخل الأمة، كيانها وإرادتها، وعُدَّتَها. “توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرتكم كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة، وليقذفن في قلوبكم الوهن!، وقيل: وما الوهن؟، قال: حب الدنيا وكراهية الموت”.

إن العناصر التفسيرية التي يحملها الحديث من الأهمية بمكان في البحث في مناط فاعلية الأمة، بل ربما تحدد أصول مناطق البحث، وموضوعات البحث المختلفة التي تسهم في فهم واقع الأمة وتحدياتها، وإمكانات فاعلية الأمة في ظل وضع التعدد في الوحدات والكيانات. ولعل مشهد الطوفان الذي كان من المفترض أن يكون حافزًا للأمة في مشاتل التغيير والإصلاح؛ كشف عن حال الأمة في الخذلان أمام العدوان والطغيان.

عيون الأمة الحارسة والمرابطة

إن أصل حراسة الأمة والدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مثل قوله تعالى:﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ﱠ [آل عمران: ١١٠]

وقوله تعالى:﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[آل عمران: ١٠٤]

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: “والمقصود من هذه الآية أن تكون فِرْقَة من الأمَّة متصدية لهذا الشأن (وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه)”. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ويجب على أولي الأمر -وهم: علماء كل طائفة، وأمراؤها، ومشايخها- أن يقوموا على عامتهم، ويأمروهم بالمعروف، وينهوهم عن المنكر؛ فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله”.

والتدافع سُنة ماضية، بحيث يوجد في مسيرته وحماية للحق “حُمَاتُهُ الذين يدافعون عنه”، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ﱠ [الأعراف: ١٨١] قال الشيخ السعدي: “أي: ومن جملة مَنْ خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها، مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق، فيعلمون الحق ويعملون به، ويُعلِّمونه، ويدعون إليه وإلى العمل به”.

وفي حديث لرسول الله ﷺ: “وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله“، فالمقصود من المرابطة ملازمة الثغر بهدف التأمين والحراسة، وترك ما يشغل عن ذلك. وقال سيدنا عثمان على المنبر: “سمعت رسول الله ﷺ يقول: “رباطُ يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف عام فيما سواه من المنازل”.

وتُعدُّ الحراسة في سبيل الله من أعظم مراتب الجهاد؛ يقول الإمام ابن النحاس: “اعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات، وأعلى الطاعات، وهي أفضل أنواع الرباط، وكل من حرس المسلمين في موضع يُخشى عليهم فيه من العدو فهو مرابط”. ومنه الرباط والمدافعة لكل تحديات تواجه عالم المسلمين وما يلزم في ذلك من الحراسة والرباط لكل ما يُفضي إلى تأمينهم وأمانهم.

والرباط لزوم للمحل الذي يُخاف وصول العدو منه، ومراقبتهم ومنعهم من الوصول إلى مقاصدهم ويُسمى المرابطة. ولكل زمان رباط، ولكل مسلم وجماعة ومؤسسة رباطها؛ والمرابطة في هذا الزمان صار لها أكثر من موقع، وأكثر من تخصص، وأعلاها الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي في الحدود والأطراف التي يخاف المسلمون أن يدخل منها أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين. والمرابط هو: المقيم فيها المُعِدُّ نفسه للجهاد في سبيل الله، والدفاع عن دينه ووطنه.

وفي لطيفة ذكرها الإمام المناوي في “فيض القدير”، قال: “سوَّى بين العين الباكية والحارسة؛ لاستوائهما في سهر الليل لله، فالباكية بكت في جوف الليل خوفًا لله، والحارسة سهرت خوفًا على دين الله”. قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

منظومة النهضة الإسلامية: العيون الخمس والركائز الأساسية

من أهم العناصر التي يمكن أن يُؤسَّس عليها العالم الإسلامي أفكاره الأساسية وممارساته التطبيقية؛ فكرتان أساسيتان تشكلان ركنًا مهمًا في رؤية التأسيس الكلية التي تؤكد على إمكانات الرقي والنهوض للعالم الإسلامي:

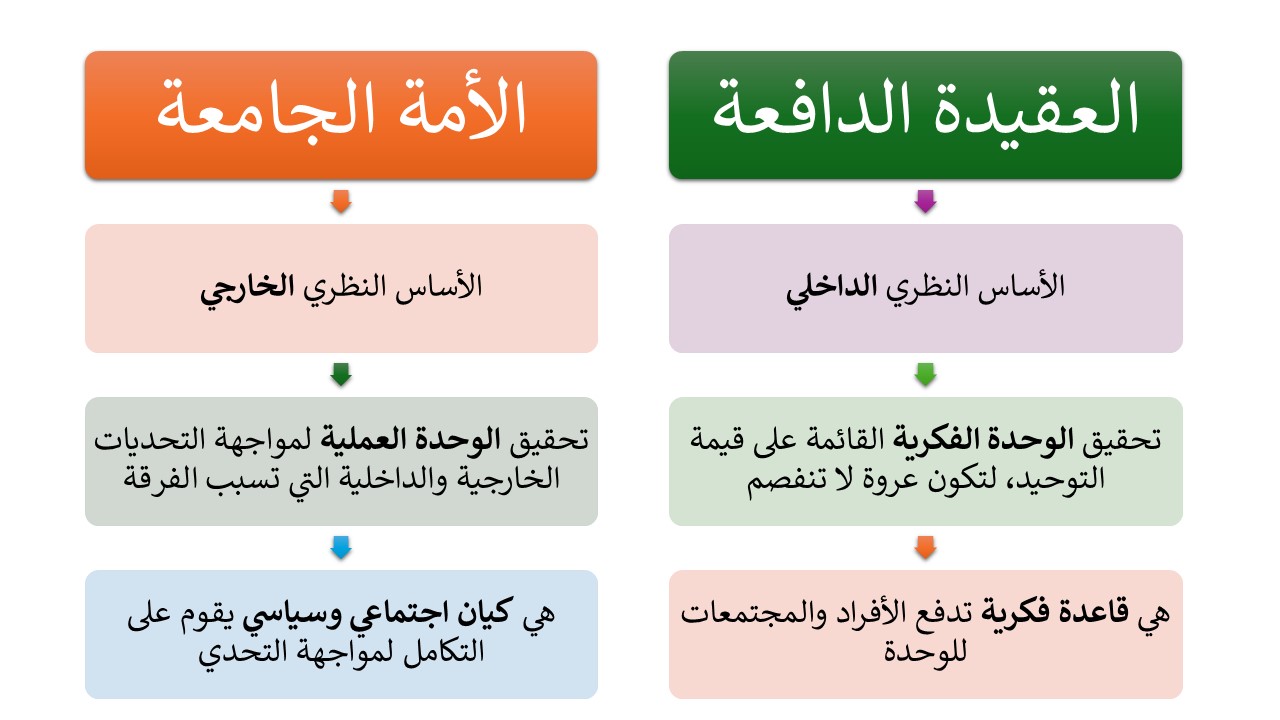

- العقيدة الدافعة: كنقطة انطلاق محورية تُمَكِّن أصل الوحدة على قاعدة من قيمة التوحيد؛ توحيد الفكرة، وتوحيد العمل، وتوحيد القدرات. إنها العقيدة الدافعة التي تمثل عروة وثقى لا انفصام لها.

- الأمة الجامعة: كتمثيل لمقصد الوحدة الإسلامية والتأكيد على الوقوف في وجه التحديات التي تُشَرِّذِمُ هذه الأمة وتُجَزِّئُها من خلال فكر وعمل استراتيجي يقوم على قاعدة مواجهة تحديات الفُرقة والعقبات المتعلقة بالتجزئة. إن فكرة الجامعية والتكاملية إنما تشكل حقيقة هذه الأمة الجامعة في سياق هدف الاعتصام﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]

خماسيات الرؤية والفاعلية

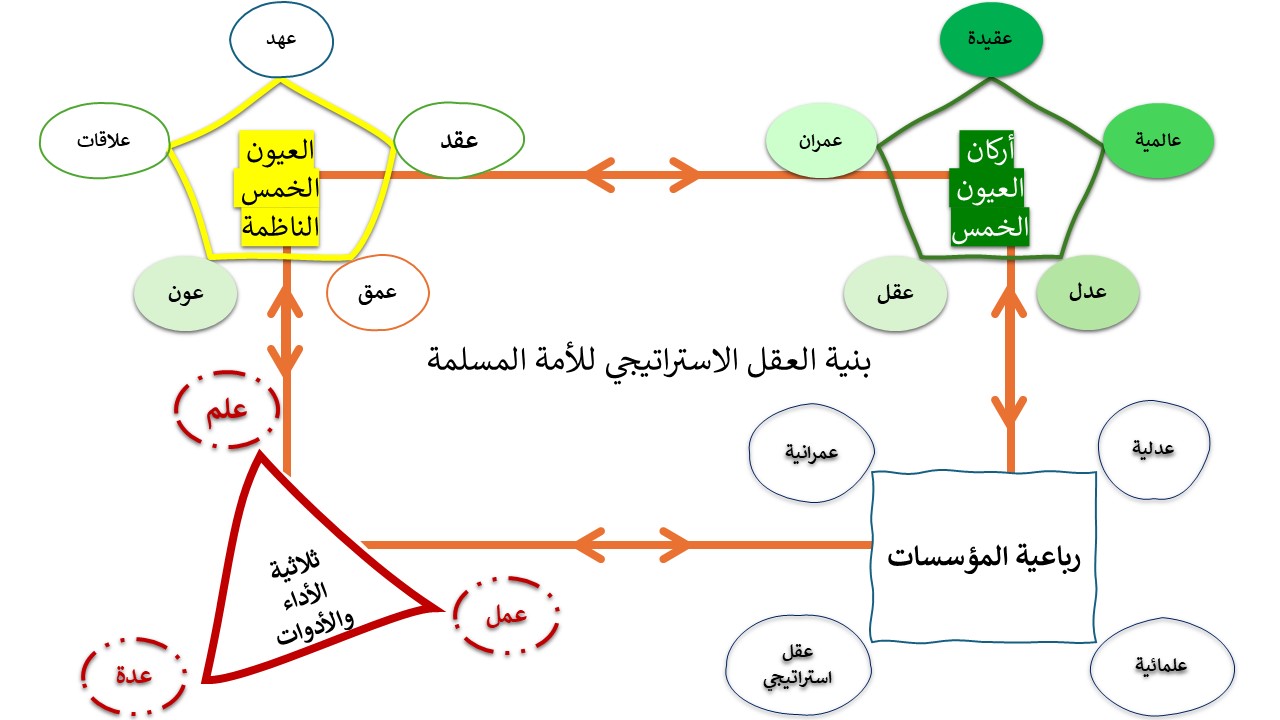

هاتان الفكرتان -العقيدة الدافعة والأمة الجامعة- إنما تشكلان في حقيقة الأمر قاعدتين لفاعلية حضارية تتشكل من خماسية تؤكد ليس فقط على العقيدة الدافعة، بل تُشكِّلُ هذه العقيدة ضمن رؤية عالمية إسلامية تؤسس لقيَم ومسالك أساسية تهدف إلى تحقيق علاقات العدل الشامل، والبناء الهادف للإنماء والعمران. كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عقل استراتيجي للأمة يحمل هذه العقيدة الدافعة، والعدل الشامل كقيمة فاعلة، والعالمية كإسهام حقيقي في رؤية إنسانية تعارفية منفتحة.

هذه الرباعية التي يحملها هذا العقل الاستراتيجي إنما تمثل مواجهة لكل ما تتعرض له هذه الأمة من تحديات وعقبات، ضمن هذه الكليات الأساسية. وهذه العيون الخمس المُمَثِّلة لعناصر رؤية كلية: عقيدة، عالمية، عمران، عدل، عقل (كلها تبدأ بحرف العين)، إنما تشكل أهم العناصر في صياغة تلك الرؤية الدافعة ضمن مرجعيتها التأسيسية المتمثلة في الرؤية العقيدية والجامعة ضمن أمة واحدة تهدف إلى التعاون والتكامل.

فإذا كانت تلك العيون الخمس تشكل عناصر مهمة ضمن هذه الرؤية التأسيسية، فإنها في حقيقة الأمر تُفضي إلى عيون خمس أخرى تَنظِّمُ بين هذه العناصر والأركان، فتؤكد على:

- ذلك العهد التوحيدي الجامع.

- والعقد التبادلي الشامل.

- والعمق الاستراتيجي الممتد.

- والعلاقات التكاملية والتعارفية بين كيانات الأمة المختلفة، لتحقيق الاستفادة والاستثمار من كل تلك الأركان والعناصر.

- والعون وهي علاقات تعاونية استراتيجية تهدف إلى التكامل والتنسيق والقدرة على تمثيل مصالح الأمة وأهدافها الكبرى.

وهي من خلال هذه العيون الخمس الناظمة: عهد، عقد، عمق، علاقات، عون، إنما تشكل في حقيقة الأمر ميثاق هذه العلاقات ضمن رؤية استراتيجية راشدة وفاعلة، قادرة على أن تحقق كل ما يتعلق بنفع هذه الأمة ومصالحها.

تفعيل الرؤية والوحدة

هذه العيون الخمس التي تمثل الأركان، والعيون الخمس التي تشكل نُظُمًا للعلاقات فيما بينها، تتطلب ثلاث عيون أخرى تحقق المعنى والمغزى في وحدة الأمة الإسلامية. إن هذه الوحدة لا بد أن تستند إلى تضافر ثلاثية الأداء والأدوات معًا، بحيث تشكل في الحقيقة مسارات تُترجم تلك الأركان والنواظم إلى حركة فعلية شعارها ذلك المثلث المهم:”علم وعمل وعُدَّة”.

إنها تشير في حقيقة الأمر إلى الامتثال للقوانين والسُنَن الماضية والفاعلة، وليس لهذه الوحدة إلا أن تقوم على علم بصير، وعمل سديد، وعُدَّة كافية. إنه الاستثمار الذي يؤكد على الخطط العلمية، والعمل التنفيذي يرفعه، والعُدَّة تحقق هذا العلم والعمل ضمن سياقات تجعل من الأدوات والوسائل والآليات عملًا مهمًا يُترجم الأداء من خلال شروط الفاعلية والأدوات؛ من خلال استثمارها بالكفاية والكفاءات اللازمة. إن الإرادة في النهاية إنما تشكل علمًا وعملًا، والإدارة إعدادًا وعُدَّةً﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾[التوبة: ٤٦].

إن هذه الروابط والوشائج بين الأركان الخمسة ونواظم العلاقات الخمس، والثلاثية التي تتعلق بالأداء والأدوات والآليات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد صداها، ولا أصول الفاعلية وسُنَنَهَا، إلا من خلال رباعية من المؤسسات نقترحها في هذا المجال، أو تقوم على دعم مؤسسات قائمة تحرص على فاعليتها وتوفير تلك الشروط لأداء وظائفها، وتحقيق إنجازاتها: مؤسسة عدل، ومؤسسة علم، ومؤسسة عقل استراتيجي، ومؤسسة عمران. هذه المؤسسات التي تشير إلى مربع العيون تلك إنما تتمثل في حقيقة الأمر بضرورة بناء مصفوفة من المؤسسات تعكس وحدة الأمة الإسلامية، وتؤكد على معنى جامعيتها؛ ذلك أن تلك الوحدة والجامعية، والمؤسسية، إنما تشكل بحق عنوان الفاعلية.

وفاء الأمة بعقد الخيرية وشهودها الحضاري

في هذا المقام، يجب علينا أن نتحدث عن مربع المؤسسات الذي يضمن لهذه الأمة جامعيّتها وفاعليتها معًا:

أولًا: مؤسسة عدلية تتمثل في محاكم مهمة تشكل المعنى الحقيقي للتكامل بين أجزاء هذه الأمة، ضمن مشروعين مهمين: محكمة عدل إسلامية ومحكمة إسلامية لحقوق الإنسان. تلك المؤسسات الضامنة لكرامة الإنسان المسلم هي عنوان لهذه الأمة وجامعيتها، ذلك أن الإنسان المسلم هو الوحدة الأساسية لتشييد هذا الكيان الذي يحقق معنى الحقوق للإنسان، ومعنى العدل بين الجماعات والتكوينات في الأمة الإسلامية. ولعل ذلك الاجتهاد الذي طرح مبكرًا في سياق فكرة الجامعة الإسلامية، أو تلك الفكرة التي أشار إليها مالك بن نبي حول “كومنولث إسلامي”، أو الفكرة التي أكد عليها الدكتور عبد الرازق السنهوري “عصبة أمم شرقية”؛ إنما تشكل في جوهرها تمثلات لمؤسسات يجب أن تنشأ للحفاظ على الإنسان، وعلى علاقات العدل الفاعلة بين أجزاء هذه الأمة ومكوناتها.

ثانيًا: مؤسسة علمائية، هذه المؤسسة تشكل كيانًا إفتاييًا إسلاميًا يُحفِّزُ جامعية هذه الأمة، ويؤكد عليها باعتبارها من ضرورات وواجبات الوقت. تنهض هذه المؤسسة بالفتاوى الاستراتيجية والحضارية التي ترتقي بمقدرات الأمة، وتقدم فتاوى رصينة وبصيرة تُحَرِّكُ التدبير وتصنع المستقبل.

ثالثًا: مؤسسة العقل الاستراتيجي، تترافق مع المؤسسة العلمائية، ولكنها تمثل عقلًا استراتيجيًا للأمة ينهض بالأدوار والوظائف الفاعلة لمواجهة التحديات الحضارية، وصناعة مسالك الوحدة الإسلامية. هذا العقل الاستراتيجي بما يمثله من خمائر يشكل بناء رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات، واستراتيجيات للعمل في مواجهة الأزمات، وكذلك تشييد جامعات حضارية، ومراكز بحوث استراتيجية، ومستودعات تفكير مستقبلية، تمثل أصولًا مهمة في التفكير والتدبير والتسيير والتغيير والفاعلية والتأثير.

رابعًا: المؤسسة العمرانية، وهي التي تقوم على صياغة العلاقات الإسلامية-الإسلامية الثقافية والفكرية والحضارية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهو ما يعني القيام بصياغة استراتيجيات تنموية وتكاملية على حد سواء، ليحقق نمو الدول الإسلامية جميعًا ضمن رؤية تكاملية الهدف المطلوب في الوحدة الإسلامية وفاعلية جامعية الأمة.

بنية العقل الاستراتيجي للأمة

هكذا يمكن أن تتحقق عناصر الفاعلية من خلال هذه المؤسسات التي تنهض على أركان خمسة: عقيدة دافعة رافعة، عالمية إسلامية، عدل شامل، عمران إنمائي، وعقل استراتيجي. وهذا يستند إلى عهد تأسيسي وعقد تبادلي وعمق استراتيجي وحضاري وعلاقات تنسيقية وتكاملية، وعون يحقق الهدف في الجامعية والفاعلية، متوسلًا مسالك العلم النافع، والعمل الصالح، والعدة الكافية.

الاستدامة والوعي والشهود الحضاري

إن هذه المصفوفات جميعًا تشكل مقدمات بالغة الأهمية. إن الأمر المتعلق بالمؤسسات الفاعلة هو من أهم الثمرات التي تضمن فاعلية لهذه الأمة، وذلك لأن الاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا في سياق عمل مؤسسي مستمر. عند هذا الأمر، يجب أن يشكل هذا المثلث بأضلاعه من عقيدة دافعة، وأمة جامعة، ومؤسسات فاعلة، وهو ما يتطلب فهمًا واعيًا وبصيرًا لكل تلك المتطلبات التي يمكن أن تجمع هذه العيون التي تشكل أهم أدوات السير في الأرض والنظر في الواقع والمستقبل.

إنها عيون لا تشكل فقط بصرًا، ولكنها بصائر استراتيجية وجب علينا أن نصوغها وفق أصول مرعية، وقواعد كلية، وتطبيقات مؤسسية. هكذا يمكن أن نحقق الوعي بالأمة في هذا المقام باعتباره وعيًا، ووعدًا، وعهدًا بين كل مكونات هذه الأمة. فإن لم نعمل بتلك السنن الماضية لرفعَتها، وتحقيق معنى وسطيتها وشهودها، ومعنى خيريتها وغاياتها؛ فإننا بذلك نهدم أصلًا أصيلًا في معنى الأمة وبلوغ مقاصدها الكلية في الرقي والنهوض والعمران.

كلمات الأمة مفاتيح مشاريع حضارية، خاصة حينما تستند إلى مرجعية تأسيسية من القرآن والسنة. ولعل اقتران كلمتي الانبعاث والإحياء يشير إلى مشاريع حضارية لا يمكن تجاوزها أو إغفالها أو إنكارها. فما وُصفت اللغة العربية بالفصحى إلا لأنها تُفصح، وما ارتبطت بالبيان إلا لأنها تُبيِّن وتوضح، وما اقترنت بالبلاغة إلا لأنها تُبلِّغُ بالأساليب المرعية والكلمات الموافقة للمقام وفق الأحوال. لذلك قالوا: “لكل مقام مقال”. بين الإفصاح والبيان والبلاغ، تقترن الوظيفة اللغوية الفاعلة بالمرجعية التأسيسية في حجة الله البالغة، فاجتمع في البيان الرحماني﴿الرَّحْمَٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ﱠ [الرحمن: ١ – ٤]، لتقيم الحجة الإلهية البالغة على خلق الله تعالى وفي صدارتهم الإنسان المستخلف القائم بالعمران والشهود الحضاري.

إنه الشهود الحضاري المتسم بثلاثية تهندس عملية الشهود ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[البقرة: ١٤٣]، وهو الجعل الإلهي للإنسان المؤمن، والجعل الإنساني في التزامه المنهاج والامتثال الإلهي﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[الأعراف: ٥٤].

و”أمة” ليست هكذا ضمن عمليات التكوين الأممي، ولكنها أمة موصوفة بالوسط والوسطية، وهي من قبل وفق الجهد والنشاط والدور والوظيفة، ومن بعد تمارس أقصى درجات الفاعلية، فتصير خيريتها من جنس أفعالها وثمرة فعلها ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. تلك “الخيرية” المشروطة بصفاتها وفعلها على سبيل أفعال المضارعة والأحوال المواكبة لها، إنما تعبر في الحقيقة عن جوهر المشروطية الإلهية للأمة المتمتعة بصفة الخيرية. “الخيرية” ليست صفة مجانية، وإن ارتبطت بالحال المخصوصة؛ وكأن الأمر يتعلق بـ”عقد الخيرية للأمة”، وهو عقد دور ورسالة؛ وُصِفَ بالخيرية والوسطية، وحالة تعاقدية، ومهمة شهودية استخلافية عمرانية، موصولة بمرجعية الرسول ﷺ والرسالة في سياقات ثلاثية الشهود التي أشرنا إليها.

أمة الخيرية أمة الوسط

ضمن هذه الرؤية، نرى مشروع الانبعاث الحضاري المستند إلى الشروط المتعلقة بعملية الخروج؛ والتعاقد المقترن بالإعداد والاستعداد والإمداد، يقول تعالى :﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ٤٦ – ٤٧]. إن الخروج للقتال كان المناسبة، ولكن في هذه الآية الكريمة معانٍ تفيض علينا بقانون وسُنة إلهية تسطّر قاعدة للفعل والفاعلية، وقوانين تنتظم في قوانين فرعية للانتظام السُنَني، مثل قوانين الإرادة، وقوانين الإدارة، وقوانين الإعداد والاستعداد، وقوانين العدة. إنها قوانين رغم جزئيتها تمثل شروطًا جوهرية في عمليتي الخروج الفاعل والقعود المُثَبِّط الفاشل.

الانبعاث حركة فاعلة، والقعود حالة مواجهة ترتكن لفعل التثبيط وتعطيل الخروج والإرادة والعدة والإدارة والاستعداد والاستمداد. إنها شروط عامة ترتبط بحال المشروطية للخروج الفعال، في مواجهة نموذج القعود والخبال والفتنة الذي لا يُنتِجُ إلا فشلًا وتثبيطًا وتخذيلًا في مآلاته وآثاره السلبية على المجتمع وسلطة الأمر فيه.

تغيير المقاربة نحو التأسيس

إن قوى الإحياء الإسلامي في الأمة مطالبة بتغيير أساسي في مقاربتها للتحديات الحضارية التي تواجهها. إذ كان الخيار الاستراتيجي الحاكم لفكر وحركة قوى الإحياء الرئيسة في الأمة خلال العقود الماضية هو مقاومة الزحف الحضاري على هوية الأمة ودينها ومسيرتها، عبر مقاربة اعتمدت بالأساس على تثبيت الأمة، وخاصة شرائحها الوسطى وقواها الشابة، على ثوابت دينها وهويتها، وإبطاء زحف المشروع الحضاري المُغايِر وتغوله على مقدرات الحياة في بلاد المسلمين فكرًا وقيمًا وبُنًى اجتماعية وسياسية واقتصادية وأنماط حياة وممارسات يومية.

لم تختر القوى الفاعلة إذن أن تواجه هذا المشروع من خلال تحديه المباشر والإصرار على تأسيس مقدرات حياة على نماذج إسلامية خالصة، وإنما اختارت أن تعمل تحت سقف تلك البُنَى الحضارية الوافدة، وتمارس دورها المقاوم والإحيائي من ذلك الموقع. نقترح هنا أن قوى الإحياء الإسلامي تحتاج أن تراجع تلك المقاربة بشكل جذري، وتتحرك منها إلى مقاربة تتبنى الإصرار على تأسيس حالة حضارية جديدة في أمتنا وعالمنا، مستندةً إلى نماذج إسلامية خالصة.

منظومة التغيير الشامل

منظومة التغيير الجامعة تتشكل ضمن أربعة أمور تجمع بين إعمال وتفعيل السنن الحاكمة والقاضية المُنَظِّمة للفعل الحضاري المرتبط بـالتغيير الاستراتيجي القادم في الأمة: مكونات ومكنونات، إمكانية وقدرات، مقاصد عليا وغايات. إنها سنن التغيير الاستراتيجي القادم الكبير من إعداد واستمداد ضمن النداء الحركي الفعال “وأعدوا”، وفعل الإمداد والاستطاعة “ما استطعتم”، ومناحي القوة والمَكْنَة والمَكَانة.

القوة الصلبة كانت أم القوة المعنوية، هي في قلب عمليات الخروج مما نحن فيه”وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة”. ضمن معادلات تمثل مثلث الخروج من الأزمة واستشراف مداخل الانبعاث الحضاري: الإرادة والعدة والإدارة للأزمات والمخاطر والفرص لا فقط التي تلوح في الأفق، بل تصنيع الفرصة والتهيئة لاستثمارها وصناعة المستقبل.

هذا هو التغيير؛ التغيير ليس طريقًا ممهدًا نقطعه في أيام، فهو في أعمار الأمم سنوات وربما عقود، ومن ثم هو يرتبط بسُنَنِ التدافع مع الأعداء والخصوم، والتحديات والعقبات، وبناء الحركة والتدبير ضمن سياقات الصلاح ومسالك الإصلاح؛ على طريق النهوض والعمران.

منظومة المقاومة الحضارية: الجهاز المناعي للأمة

ترتبط المداخل المنهجية المنظِّمة للحركة وعلوم التدبير بخرائط الأسئلة ذات الأولوية، ضمن عملية اجتهادية شورية واسعة بسعة الأمة وتحدياتها وقضاياها. تستلهم هذه المداخل معاني شهودها الحضاري كأمة قطب وسط في عطائها الحضاري الكوني، وخيريتها بصفاتها وشروطها، وذلك لتحقيق ترشيد الوعي وتسديد السعي.

إن السؤال الصحيح مقدمة لإجابة واستجابة صحيحة. هذه الاستجابة الواعية والداعية، الدافعة والرافعة، التجديدية الجامعة، المؤسِّسة والمُؤَسَّسة، هي التي ترشد للإجابة بوعي وتنهض بالسير في طريق السعي السديد، وفي عالم الأحداث الكاشفة والفارقة، لا بد من القراءة البصيرة باسم الله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ﱠ [العلق: ١]، باستلهام نماذج معرفية مرشدة ومقولات تفسيرية جامعة ونظريات تأسيسية. هذه النظريات حريصة على استلهام القول والعمل في سياقات تمتثل للنداءات الحركية النبوية وتصور مسارات الحركة فيها والتدبير بشأنها، مثل نظرية الفسيلة، ونظرية الثغور، ونظرية التمرة، ونظرية الفأس، ونظرية السفينة. كل ذلك ينهض بتأسيس العلاقة السوية بين السلطة والمجتمع في أي عمل تغييري، واستنهاض الهمم وجمع الطاقات والإمكانات كواجب وقت باستدعاء نظريات الدور في إطار الواجبات الفردية والجماعية والتضامنية، لتشكل ما يمكن تسميته مفهوم المقاومة الحضارية.

يُعَدُّ هذا المفهوم بمثابة الجهاز المناعي لجسد الأمة. وإذا كان من المقرر أن الأمة تعيش حاليًا انتهاكات على مختلف المستويات، تبدأ بالهوية والوعي ولا تنتهي بالأرض والسيادة، فإنه لزام علينا أن نبحث عن أسباب نقص المناعة لديها ومسبباتها، ثم نعمل على تقويتها وتحصينها من خلال المقاومة الحضارية الشاملة في جميع المجالات: المعرفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

المرجعية مهمة في تحديد ملامح المقاومة الحضارية التي تُبنَى عليها الإرادة السياسية، ويُعَبِّرُ عنها الواقع من خلال الخروج من حيِّز الممكن إلى فضاء الإمكان والتمكين. ولذا، فإن الموضوع له خصوصيته الفريدة، حيث يتميز بمرجعية ثابتة مُستَمَدَّة أصولها ومبادئها من الوحي وتراثه، الذي يفسر الممارسة السياسية المتجددة والمتطورة عبر حقب التاريخ المختلفة وفق قواعد المتغيرات والثوابت.

إنها قضية محورية، تبدأ بتأصيل نظري لمفهوم المقاومة الحضارية، وإدراك أبعاده المادية والمعنوية، ومستويات فواعلِه ومجالات تفاعله، وكيف يمكن توظيف مدخل المقاصد الكلية العامة في بناء الفرد والأمة المقاوِمة، وكيفية تكامل قواعده وموازينه وأولوياته، في إطار حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكذلك السعي إلى دفع عملية النهوض الحضاري والإصلاح الشامل والمتكامل، من خلال إصلاح الفكر والسلوك والواقع، ومن خلال منظومة فقه المقاومة التي تسعى بالفكر والنظر والتقعيد والممارسة، إلى بناء تكامل حضاري مع الآخر على قاعدة المشترك الإنساني، مع القدرة على الدفاع عن الوجود الحضاري أمام قوى البغي والاستكبار.

المقاومة الحضارية عملية مستمرة ومتجددة ومنضبطة بالوحي، في إطار سنة التدافع الإنساني والتغيير الإيجابي، للدفاع عن الإنسان وبناء العمران على هدى وكتاب منير.